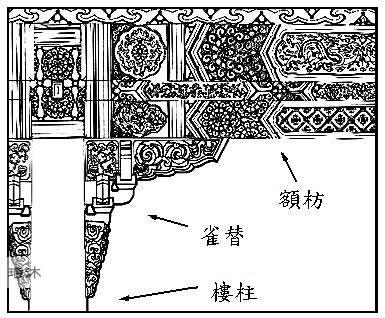

雀替是中国古建筑的特色构件之一。宋代称“角替”,清代称为“雀替”,又称为“插角”或“托木”。指置于梁枋下与立柱相交的短木,减少梁与柱相接处的向下剪力;防止横竖构材间的角度之倾斜。其制作材料由该建筑所用的主要建材所决定,如木建筑上用木雀替,石建筑上用石雀替。

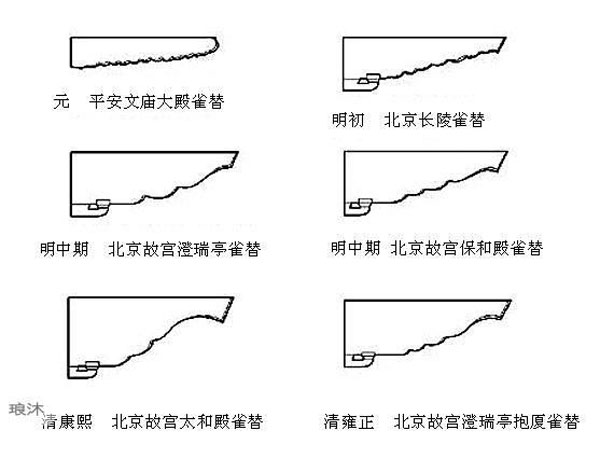

唐 代建筑上不用雀替,宋、辽、金、元的一些高级建筑上也有不用雀替的实例。南北朝、宋代早中期和辽代的雀替质朴无华。宋、辽的一些雀替有上下二木构成。宋末 和金代的雀替在其下部出现了蝉肚造型,元代的蝉肚造型最繁复,从明至清的蝉肚造型逐渐变简洁,但在底部另加一斗一拱。从明朝开始,雀替的前端部出现了鹰嘴 突样式,鹰嘴突的造型在清代最显著。明、清的雀替不仅彩饰,还浮雕卷草和龙等图案。

雀替有七类

大雀替

用大块整木制成,上部宽,逐步向下收分后,在底部还加一个大斗,然后再整体地放置于柱头上。